Blutwert BSG erhöht, zu hoch (Blutsenkung)

Wenn der BSG-Wert (Blutsenkung bzw. Blutsenkungsgeschwindigkeit) zu hoch ist, deutet dies in der Regel auf das Vorliegen einer Entzündung oder einer anderen Erkrankung im Körper hin. Ein erhöhter BSG-Wert ist jedoch ein unspezifischer Befund und kann viele verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, den erhöhten BSG-Wert im Zusammenhang mit anderen klinischen Informationen und Laborergebnissen zu betrachten, um die genaue Ursache festzustellen.

Die Blutsenkungsgeschwindigkeit bzw. der BSG-Wert gehört neben dem CRP-Wert (C-reaktives Protein) und den Leukozyten zu den "Entzündungswerten" (auch Entzündungsindikatoren).

Ursachen eines erhöhten BSG-Wertes

Ein erhöhter BSG-Wert zeigt an, dass möglicherweise (!) eine akute oder chronische Entzündung vorliegt.

Ein erhöhter BSG-Wert kann auf Folgendes hinweisen:

- Entzündungen: Eine akute oder chronische Entzündung im Körper kann den BSG-Wert erhöhen. Entzündliche Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen, Infektionen oder Gewebeverletzungen können dazu führen, dass sich die roten Blutkörperchen schneller absetzen.

- Infektionen: Akute Infektionen, einschließlich bakterieller, viraler oder parasitärer Infektionen, können zu einem erhöhten BSG-Wert führen.

- Autoimmunerkrankungen: Krankheiten, bei denen das Immunsystem irrtümlicherweise körpereigenes Gewebe angreift (Autoimmunerkrankungen), können eine erhöhte Blutsenkung verursachen. Beispiele hierfür sind rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematodes und andere Kollagenosen.

- Gewebeverletzungen: Nach Operationen, Verletzungen oder anderen Gewebeschäden kann der BSG-Wert erhöht sein.

- Krebserkrankungen: Einige Krebserkrankungen, insbesondere solche, die mit Entzündungsprozessen einhergehen, können den BSG-Wert erhöhen.

- Amyloidose: Ansammlung von krankhaft fehlgebildete Proteinen.

Bei BSG-Werte von mehr als 100 mm pro Stunde ist eine der folgenden Ursachen zu prüfen:

- akute, schwere Infektion

- Autoimmunerkrankungen, z.B.

- entzündlich-rheumatische Muskelerkrankung (Polymyalgia rheumatica)

- Kopfschmerzen in der Schläfenregion (ev. durch Arteriitis temporalis)

- Tumore

Der Wert ist nicht eindeutig, weil zum Beispiel bei folgenden Ursachen die Blutsenkung erhöht sein kann - ohne Entzündung:

- Schwangerschaft

- verschiedene Anämie-Arten (zu wenig Erythrozyten), z.B.

- Nierenerkrankungen (siehe Nierenwerte)

- Adipositas (Fettleibigkeit)

- Medikamente, z.B. Heparin zur Vorbeugung und Behandlung von Thrombosen

Da der Wert unspezifisch ist, wird er in der Regel mit weiteren Blutwerten abgeglichen. Das sind vor allem die Entzündungswerte CRP oder Leukozyten.

Warum wird die Blutsenkung gemessen?

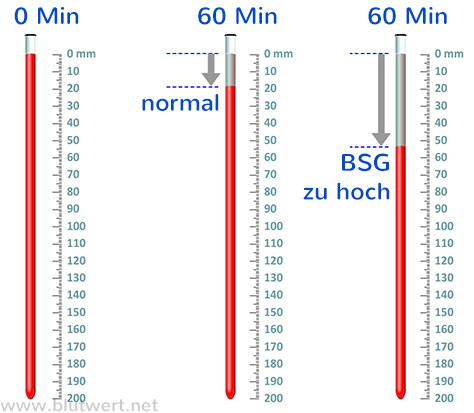

Die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) - kurz Blutsenkung, auch Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit (BKS) oder Blutsenkungsreaktion (BSR) ist eine einfache Methode der Blutuntersuchung. Sie zeigt an, wie schnell die Erythrozyten in einer Blutprobe absinken. Dabei wirken zwei Kräfte: zum einen ist das spezifische Gewicht von Erythrozyten mit rund 1,1, g/ml höher ist als das des wässrigen Blutplasmas (rund 1,0 g/ml). Zum anderen tragen Erythrozyten auf ihrer Oberfläche negative Ladungen. Beides zusammen bewirkt, dass die Erythrozyten nur relativ langsam absinken. Bei Entzündungen verändern bestimmte Blutproteine die Landungen - mit der Folge, dass die Erythrozyten schneller absinken.

BSG-Normalwerte

Bei den Normwerten der Blutsenkung wird in aller Regel nach Geschlecht und Alter differenziert. Die Angaben sind häufig mit "nach Westergren" (n. W.) gekennzeichnet. Der Schwede Alf Westergren hat die Messung gemeinsam mit seinem Kollegen Robin Fåhræus im Jahr 1921 durch Standardisieren der Messskala sowie Zugabe von Natriumcitrat verfeinert.

Die Normalwerte bei gesunden Menschen unter 50 Jahre betragen:

- Männer: bis zu 15 mm pro Stunde n. W.

- Frauen: bis zu 25 mm pro Stunde n. W.

Für Gesunde über 50 Jahre und für Schwangere gilt:

- Männer: bis zu 20 mm pro Stunde n. W.

- Frauen: bis zu 30 mm pro Stunde n. W.

In dem folgenden Video kann man sehen, wie die Blutsenkung funktioniert:

Quellen

- Klinische Chemie und Hämatologie, 9. Aufl. 2019, Klaus P. Kohse (Hrsg.), Thieme Verlag, Seite 408 folgend

- Lehrbuch der Physiologie, Rainer Klinke und Stefan Silbernagl, Georg Thieme Verlag, Seite 193 folgend

- Naturheilpraxis heute, Elvira Bierbach (Hrsg.), 5. Auflage 2013, Seite 868 folgend

- Wikipedia: Blutsenkungsreaktion, https://de.wikipedia.org/wiki/Blutsenkungsreaktion